この記事はこんな人にオススメ

- 3学会合同呼吸療法認定士を受験したい

- 申し込み方法や必要な書類が分からない

- 自分に受験資格があるのかを知りたい

3学会合同呼吸療法認定士の試験を受けようと思い立っても、必要な経験年数や申請のための書類、講習会を受講してポイントを獲得しておく必要があるなど、分かりにく部分も多いですよね。

そこで今回の記事では2024年度の資格取得を目指す方に向けて、受験資格や申請手順、申請に必要な書類から試験までの流れを徹底解説していきます。

START REHA

START REHAこの記事を読めば、3学会合同呼吸療法認定士受験までに必要な事が全て分かるよ!

\ START REHAの作った呼吸療法問題集 /

3学会合同呼吸療法認定士とは

ここではまず、3学会合同呼吸療法認定士について簡単に説明します。

もう知ってるよ!という方は読み飛ばして頂いてOKです。

公益財団法人 医療機器センターによると

「3学会合同呼吸療法認定士」認定制度は、臨床工学技士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士の中で、それぞれの職種において呼吸療法を習熟し、呼吸管理を行う医療チームの構成要員を養成し、かつそのレベルの向上を図ることなどを目的としています。

https://www.jaame.or.jp/iryo/kokyu/

とされています。

つまり、上記のいずれかの資格を有している方が

呼吸療法についての知識を習得し、チーム医療に貢献できるスタッフとなるための資格だと言えますね。

3学会合同呼吸療法認定士の受験資格

実は、先ほど紹介した各資格を有しているだけでは呼吸療法認定士の試験を受験することができません。

3学会合同呼吸療法認定士の試験を受けるためには、いくつかの条件があります。

- 資格ごとに定められた実務経験がある

- 認定委員会が認める学会や講習会などに出席し、12.5点以上の点数を取得している

この2つの条件の両方を満たした方のみが受験できます。

この2つについて、詳しく説明していくよ!

受験に必要な実務経験について

3学会合同呼吸療法認定士の受験に必要な実務経験は職種により異なります。

- 臨床工学技士:経験2年以上

- 看護師 :経験2年以上

- 准看護師 :経験3年以上

- 理学療法士 :経験2年以上

- 作業療法士 :経験2年以上

実務経験は職場に「実務経験証明書」を記載してもらい提出する必要があります。

ここで、間違われる方が多いのですが実務経験は公式からも

「免許登録日から現在(書類作成日)までの実務経験通算年数を入力すること。 ただし、休職期間は差し引くこと。」

と明記されています。

多くの方は新卒採用では4月上旬に勤務先に入職となっていると思います。しかし、実際に各資格の免許が届くのは入職してからであり、免許登録日も概ね免許証を受け取る日あたりに設定されています。

そのため、入職後「3年目」の4月の段階ではまだ実務経験が丸2年に満たないということになります。

ほんの数日足りないけど、いわゆる「3年目の年」には受けられないんだね…

学会や講習会で得られる点数について

上記の実務経験年数とは別に、受験するためには認定委員会が認める学会や講習会に参加し、合計12.5点以上の点数を取得しておく必要があります。

認定委員会が認める学会や講習会については、公式サイトで随時発表されているためそちらを確認し

家から近くの講習会を受講するのがオススメです。

基本的に12.5点は半日の講習会に参加すれば1回で取得できるから、意外にハードルは低いよ!

また、この点数を取得するのに最適な時期については受験申込の前であればいつでもOKです。

公式の出している実施要領にも以下のような記載があります。

申請書類提出日から過去 5 年以内に、認定委員会が認める学会や講習会などに出席し、 12.5 点以上の点数を取得している者。

https://www.jaame.or.jp/iryo/kokyu/pdf/k_28youryou.pdf

認定講習会の点数は5年間有効なため、受験申込がまだ出来ない経験年数1年目や2年目の時に受けた講習会の点数でも問題ないということです。

認定講習会を受講すれば必ず点数や氏名などが記載された証書が渡され、呼吸療法認定士の受験申込の時に提出が必要になるため、必ず無くさないように大事に保管しておきましょう。

せっかく講習会で知識を身に付けても、受験日がまだまだ先だと学んだ内容を忘れてしまいそうな気がするんだけど…

認定講習会の内容は多岐に渡っていて、全く試験勉強と関係ないとは言い切れないけど、講習会は試験内容に沿った内容ばかりでは無いから問題ないよ!

認定講習会といえど、3学会合同呼吸療法認定士の試験内容を講義してくれる訳ではなく、呼吸療法全般の講習会に点数が付随しているイメージです。

そのため、早めに12.5点を獲得しておけば、試験申込直近になって慌てて講習会を探さなくて済み、心に余裕ができるので早めの点数取得がオススメです。

3学会合同呼吸療法認定士のための講義は後述しますが、毎年8月末頃に東京で行われます。

この講習会は公式テキストに基づいた内容を2日間通してみっちり講義してくれるので本格的な試験向けの講義を受けられる唯一の機会になります。

公式HPの認定講習会一覧はすぐに目当ての講習会を探すのには少し見にくい仕様になっています。

そこで、START REHAでは受験に必要な12.5点を獲得できる勉強会を一覧にまとめて探しやすくしました!

以下の記事リンクから、今からでも間に合う認定講習会を探せますので是非ご利用ください。

受験申込の流れ

まずは簡単に受験までの全体の流れを見ていきましょう!

おおまかに分けると7つのSTEPがあるよ!

実務経験と認定講習会の点数が獲得できる見込みがあればOK

E-mail登録後、3月末までに忘れないように申請書類をダウンロード・印刷しておく

特定記録郵便でしか受け付けていないため注意が必要。受付時間内以外の差し出しは無効にされます。

あらかじめ少し目を通しておく方が、講習会が理解しやすくなります。

東京で行われる2日間の講習会に参加します。e-ラーニングがある可能性もあります。

現地に行かれる方は、会場近くのホテルは講習会の日程が分かり次第、どんどん埋まっていくので早めの予約が必要です。

ここまでくれば、あとは自分のベストを出せるように頑張るだけです。

クリスマスの前後に合格・不合格通知が自宅に届きます。

次からは1つずつ、ステップを説明していくね!

STEP1:2月頃に事前にE-mail登録を行う

実務経験が2年以上となり受験条件を満たせたら、まず最初に行うのはE-mail登録です。

受験申請には事前に公益財団法人 医療機器センターのHPでE-mail登録をしておく必要があります。

(リンクのクリックでE-mail登録に必要な実施要領のPDFが開きます。E-mail登録方法は最後のページにあります。)

2月頃から、上記の青文字のリンクをクリックした先からE-mail登録が可能になります。

登録ができたら次のステップへ進みます。

STEP2:3月末までに受験申請に必要な書類一式をダウンロードする

E-mail登録後、受験申請に必要となる書類の一式が同じHPからダウンロード可能になるのでダウンロードしておきましょう。

期日は3月末までとなっており、その期日を過ぎると受験資格があったとしても申請書類がダウンロード出来なくなり、結果として受験も出来なくなってしまいます。

ダウンロードできる書類は以下の3点です。

- 認定審査申請書 (A4 サイズ)

- 実務経験証明書 (A4 サイズ)

- 提出用 封筒貼り付け用紙 (A4 サイズ)

データでダウンロード出来るので、保存さえしておけば書き損じても何枚でも印刷し直せます。

提出用封筒貼り付け用紙は、受験申請書類を入れて郵送する封筒に貼り付けて使うものになります。

ここはめんどくさがらず、必ずダウンロードを済ませておきましょう!

STEP3:4月初旬に特定記録郵便で必要書類を郵送する

STEP2でダウンロードした書類を4月上旬までに完成させておく必要があります。

書類の中には実務経験証明書があり、これは職場に記載してもらう必要があるため時間がかかる可能性があります。

そのため、早めの準備をオススメします。

認定審査申請書は自分で書けるので、住所や職場が変更になる予定などがなければ記載を済ませておきましょう。

ダウンロードした書類以外で提出が必要になるものも加えると、提出するものは以下の6点ですです。

- 認定審査申請書

- 実務経験証明書

- 医療資格の免許証のコピー

- 12.5 点以上取得の証明書(受講証・修了証等)のコピー ※1

- 顔写真付き本人確認書類のコピー(運転免許証など)

- 審査結果通知書・受講ログイン ID 等通知・受験票・試験結果通知書のいずれかのコピー

※1 点数取得の証明書のコピーには必ず認定講習会ごとに割り振られたNo.を自分で記載する必要があります。詳しくはこちらの8/15参照

全ての書類はA4サイズで提出するように指定があるため、厳守しましょう。

これらをA4を折らずに入る封筒に入れて、封筒の表に提出用 封筒貼り付け用紙を貼り付けて必ず特定記録郵便で提出期限内に郵送します。

僕らが受験した頃は先着順とのことで郵便局が開く前から提出のために並んでいましたが、今は申請書の提出順ではなく受験者が超過した場合は抽選であると公式からもアナウンスされていますよ!

STEP4:受験が内定すれば8月中旬に公式テキストが届く

無事に書類が受理され、受験が確定すれば8月中旬に公式テキストが届きます。

公式テキストはかなり分厚く、初めは圧倒されると思います。

テキスト到着から2〜3週間後には認定講習会があり、それまでにテキスト全てに目を通すのは至難の業です。

まずは興味があるところだけサラッと目を通したり、持っている呼吸器系のテキストで解剖生理学を復習しておくと講習会の理解が深まりますよ

STEP5:8月末の認定講習会を受講する

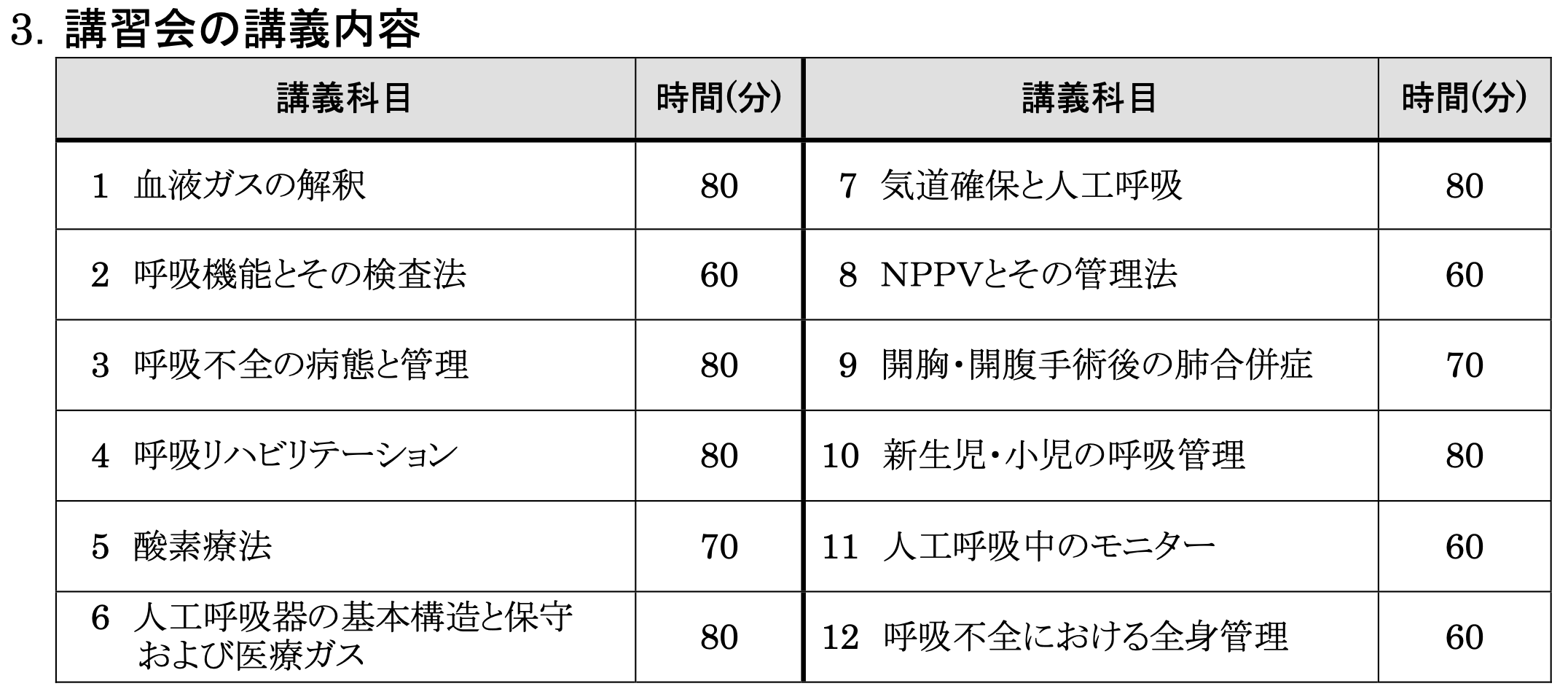

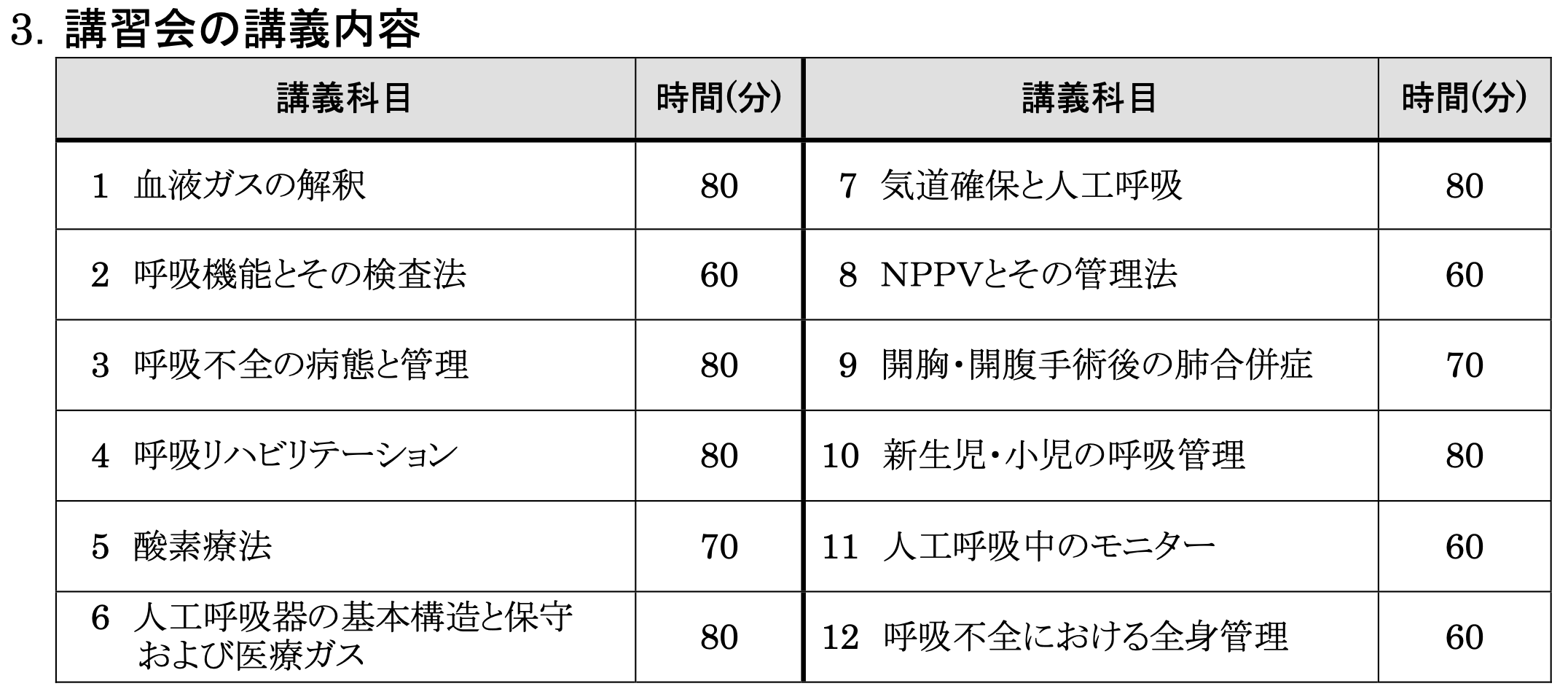

認定講習会は丸2日間、かなりタイトな時間割で講義が進んでいきます。

第28回認定講習会の時のスケジュールは以下のようになっていました。

各科目ごとに休憩時間を入れると1日7〜8時間の講義を受けることになります。

また、講師の先生方の講義スピードはかなり早く、サクサク進んでいく印象を受けました。

そのため、講義の時間だけでその領域を十分理解するのはかなり難しいです。

いかに予習・復習を行い、試験当日までに学習を進められるかが大事ですね!

講習会会場の近くに住んでいない方は基本的に近くのホテルで宿泊し、2日間の講義を受ける必要があります。

受講者も多いため、講習会場の近くのホテルは日程が公表され次第、どんどん予約で埋まっていくので早めに予約を取らないと会場からかなり遠いホテルに宿泊することになるのでご注意ください。

STEP6:11月中旬に試験を受ける

認定講習会後は、試験当日まで特にイベントはありませんので、しっかりと自分のペースで勉強を行っていきましょう。

試験は11時頃から開始のため東京都近郊以外に住んでいる方も、距離によっては宿泊無しの直行直帰で受験できるチャンスがあります。

STEP7:12月末頃に合否通知がくる

試験の合否通知はクリスマス前後に郵送されてきます。

合格した場合は、登録等の手続きが必要になるので、送られてきた書類に目を通し、手順通りに登録を進めましょう。

万が一不合格だった場合も、3年間は認定講習会の受講が免除されるため受験申請は必要ですが認定講習会には参加せずに次年度以降の試験を受ける事ができます。

まとめ

今回の記事では、3学会合同呼吸療法認定士試験を受験するにあたり必要となる一連の流れについて解説しました。

受験にあたり特に重要なのは「実務経験を正しくカウントすること」と「認定講習会に参加して12.5点を獲得する」2点になります。

書類に関しては期日を守り、公式サイトの説明通りに記載をしていけば特別難しいものではありません。

ただし、職場によっては実務経験証明書の記載に時間を要することもあるため、何事も早めの準備が大切になります。

この記事を参考に、受験を検討している方は大まかな流れを掴み必要な準備をして頂ければと思います。

受験までの大まかな流れがこれで分かったわ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント